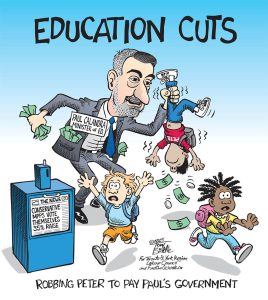

緊急權力內的反工會病毒:對工人的敎訓

新冠病毒削弱了免疫系統,增強了右翼政府的反工會敵意。

很明顯,當安省不能避免遭到冠狀病毒蹂躪時,安省不得不反應。問題是,儘管多倫多是當年沙士 (SARS) 疫情中心之一,但多年的新自由主義造成了一種令人震驚的毫無準備狀態。人均醫院病床比以往任何時候都少。安省人均病床數量在加拿大已降至最低,沒有庫存個人防護裝備。SARS過後,政府曾努力儲備一些設備,但當設備達到使用限期時,政府以真正的新自由主義方式處理,決定不更換它。基本原因?萬一需要設備時,可依靠來自遙遠國家的廉價勞動力的及時供應將更為有效。現在,政府和醫療用品供應商與先進世界的每一個人,在關鍵設備,如個人防護設備 (PPE)、測試工具和呼吸機等方面展開激烈競爭。人們死了。

醫療保健系統虛弱無力,缺乏所需的具體資源,需要調整、協調、適應新情況和靈活。政府必須介入,這是有道理的。安省道格·福特政府賦予自己臨時的特別權力這樣做。在這樣做時,還完全控制灌輸反工人階級意識形態,給福特政府和所有其他右翼加拿大政府的。

臨時特別權力 具體來說,在3月17日,安省政府援引了《緊急管理和公民保護法》,這是一項鮮為人知的法規,在緊急狀態下賦予政府特殊權力,包括下達廣泛命令的權力。四天後,3月21日,政府發佈命令,授權醫院和護理服務提供者,為了病人,「在工作部署和人員配置方面,採取任何合理必要的措施,應對、預防和緩解冠狀病毒 (COVID-19) 的爆發」。命令明確指出,這些雇主對其業務運營和人力有更多控制的權力,不受任何可能適用的法規(《職業健康和安全法》除外)、條例或集體協定條款的限制。估計,這將有助於賦予雇主提供急需服務的能力,而現行法律和集體協定限制了雇主一些未具體說明的服務方式。

在隨後幾天和幾周內,政府發佈額外命令,賦予許多與當前危機有關或受影響的其他部門的雇主類似的權力。部分清單包括長期護理院、養老院、市政當局和提供社會服務的各種機構。我們在此的具體重點關注是與醫療保健服務提供者和長期護理設施有關的命令,但很明顯,這反映政府認為集體談判是提高效率的障礙。

工人和他們的集體力量

迄今,加拿大雇主從來不喜歡集體談判,這不是一個秘密。集體協定通常要求他們支付更高的工資,提供更好的福利,同樣重要的是,限制他們認為合適的部署工人時的靈活性。簡而言之,工人組成工會以減少雇主對雇員的絕對控制權,以決定要做的工作,何時做,誰做,應該如何做,需要多少時間。 這即是工人需要遏制管理特權。更進一步的是,集體談判消除工人之間對稀缺工作的競爭,導致更好的條件和更安全,比以個人在競爭環境中討價還價所能想像得到的要好。

福特政府的命令對此非常具體。它規定醫院和醫療保健服務提供者可以執行以下幾點:

- 將員工重新部署到不同地點;

- 重新部署工作人員到COVID-19評估中心工作;

- 更改工作分配(包括指派非談判單位員工執行談判單位工作);

- 更改時程表或輪班分配:

- 推遲假期或休假:

- 雇用額外的兼職或臨時員工或承包商,包括從事談判單位工作

- 使用志願者執行工作,包括談判單位的工作。

這些權力是恢復絕對管理的特權;它們是剝奪工人任何權利的權力,並有可能剝奪工人在決策中,如何滿足當前緊急情況下人員配置需求的任何發言權。我們的集體談判制度為工人提供工業公民權基要素的承諾正在被剝奪。

為什麼?是否有跡象顯示,正是具有約束力的集體協定缺乏靈活性,阻礙了滿足醫院和醫療護理服務提供者提出的新要求?據我們所知,沒有就必要措施曾徵求工會的意見,也沒有任何證據表明,獲得這些特殊權力的雇主,在履行其使命時,遇到了工人和工會行為的問題。相反,我們看到政府本能的衝動反應,採取強制措施限制集體談判權,作為對所看到的挑戰的第一反應。政府本能地認為,有機會進一步將數十年來對工會主義的攻擊嵌入公共部門。

為了澄清這一點,對了解一些背景會有所幫助。第二次世界大戰後,私營和公共部門的集體談判擴大,儘管不平衡,但許多工人仍從中受益。然而,這項戰後協定在1970年代開始破裂,在過去40年左右,私營部門的雇主越來越多地避免或完全逃避集體談判制度。結果,私營部門的集體談判覆蓋面急劇下降,因此,在2020年2月只有不到16%的私營部門工人得到集體協議的覆蓋。公共和半公共部門的雇主沒有那麼成功;2020年2月,近77%的公共部門雇員得到集體協定。

雖然政治限制和現在憲法限制、阻止公共部門雇主全面地逃避集體談判,但這並沒有阻止他們試圖限制集體談判,他們往往聲稱緊急情況存在或察覺存在,以辯解所採取的措施。

新自由主義轉向

從政府對集體談判的適度支持轉向遏制,作為新自由主義轉變的一部分,這一策略發揮了突出作用,重新強加市場秩序的首要地位,而犧牲了為保護公共福利而採用的制度安排。1975年皮埃爾·埃利奧特·特魯多 (Pierre Elliot Trudeau) 政府實施全國工資和價格控制,這是一個標誌性事件。這項措施在憲法上存在問題,因為通常聯邦政府無權管理雇傭關係,而雇傭關係主要屬於省管轄範圍。它聲稱存在經濟危機,危及加拿大人民的福祉,並要求議會為了整個國家的利益進行嚴厲干預。然而,政府在頒布法律,其憲法權力受到質疑後,才提出這樣的辯解。這對加拿大最高法院多數成員沒有影響,最高法院認為,如果有合理依據相信經濟緊急情況存在,這種理由就足夠了。

法律教訓很明確:聲稱憂慮緊急情況,為行使國家臨時的特別權力來侵犯勞工權利提供了理由。政治教訓也是如此。雖然工人們舉行了一天罷工來抗議這項立法,但政府並沒有為其行動付出任何政治代價。 1975年杜魯多政府的行動,開創了一個恰如其分命名為「永久例外主義」1 的時代。在此期間, 加拿大政府頒布了許多限制公共部門集體談判的措施。這些限制採取多種形式,包括工資管制、限制可談判的問題範圍,以及擴大被認為必要的工人類別,因此,限制其罷工自由。同樣,政府取消了集體談判限制公共和半公共部門雇主自由地以他們認為合適的方式重新部署工人。此外,所有政治派別的政府,都會採用重返工作崗位的立法,只要他們覺得罷工工人,從郵政工人到城市垃圾收集者,可能會獲得談判的優勢。對每種情況的藉口是,他們所做的工作是必不可少的。 卑詩省政府在2002年頒布了一項惡意的《衛生和社會服務提供改善法案》2 ,是反映典型的「限制第一」。這項立法推翻現有的集體協定,給予雇主更大的調配工人的自由,即通過調任和改派,外包工作,減少工作保障,剝奪工人的年資權利。政府為這些「特殊」措施辯護,是因為需求上升和成本上升,察覺到醫療系統的危機。然而,與臨時工資和價格管制不同,這些變化將是永久性的,因為法律禁止今後談判這些問題。儘管工會表示有興趣討論這些問題,但政府頒布這項法律時,沒有試圖與受影響的工會協商。

正如許多讀者所知,工會質疑立法的合憲性,聲稱它違反了受憲法保護的《權利和自由憲章》對結社自由的保障。令許多人驚訝的是,包括卑詩省政府,加拿大最高法院接受了工會的論點,並首次承認結社自由延伸到保護有限的集體談判權。因此,只有卑詩省政府能夠讓法院確信,在自由和民主的社會裡,侵犯勞工權利的行為顯然是正當的,才能贊同這項立法。對此,卑詩省政府辯稱,存在醫療危機,需要實施如此特殊的應對措施。雖然,法院認識到改善醫療保健服務是緊迫和實質性的目標,所採取的措施與實現這一目標有合理聯繫,但它駁斥了政府其行動只做成最低限度損害的論點,部分原因是,政府在立法之前沒有與工會進行有意義的協商。

在安省,政府不必製造危機,因此,對緊急權力頒發的任何後續法律挑戰都可能面臨困難,因為大多數法官會認為,存在危機,必須立刻作出反應。然而,需要注意的是,儘管現在確立的法律原則要求,在政府推翻集體談判權利之前,他們必須與工會及其成員協商,但福特政府並沒有為此做出任何努力。如果有的話,他們很可能從醫療保健工作者,及其工會那裡得到許多切實可行的解決辦法和意願,讓他們盡可能提供幫助,而不需要減少法律上可執行的權利和特權。

反工會偏見

這說明了在發佈緊急命令時存在的反工會偏見。政府沒有做的事情使這一點更加明顯。根據緊急權力立法,政府有權發佈有關資源、設備等的生產和分配的命令。緊急立法允許對價格進行監管。他們可以告訴私人機構做什麼,如何分配,他們應該為此收取多少費用。儘管個人防護裝備極度短缺,危及公眾和護理已經患病的,或在高風險感染的養老院工作的工人,但所有這些工作都沒有進行,而目前養老院這些地方的感染COVID-19死亡情況不成比例的高。政府最近在引人注目的案件中承認了這一現實,安省護士協會成功申請了一項命令,強制長期護理院提供此類設備:

「他們(政府)認為,『某些形式的個人防護裝備(如N95口罩)數量有限,而且全世界都有需求,因此,將這些口罩分配給一個群體,這很可能導致,在同樣危險的情況下工作的其他醫療保健工作者無口罩使用。』」

然而,政府仍然沒有行使緊急權力,要求資本重新部署其資源,以生產這種急需的設備。相反是必須推擠工人來拯救社會。而且,沒有承擔起將醫療系統(和許多其他公共服務)帶到貧困和虛弱狀態的責任,這使得這一流行病比以往更難對付。事實上,是以營利為中心攻擊社會工資,寧願將製造能力外包給勞工得不到保護、沒有工會的地方,並強烈反對任何企圖制定和/或執行健康、安全和保護性條例,並要求將潛在的營利性中心私有化,例如長期護理設施,而正是貪婪的資本主義者做了這麼多事來加劇病毒引發的危機,這已不用置疑。這並不推動政府,像福特團隊,連想都不想應該下令投機商人提供幫助。

工人和只有工人才能承擔這個重擔。工人得到的是一個名字:「英雄」。使用緊急命令的敵意是任何人都可以看到的。

然而,這一大流行表明,在我們的現代政治經濟中,如此值得重視的東西——休閒、旅遊、智能手機、交易無用的紙張——就顯得相當不重要。我們看到,醫療保健、社會服務、食品、公共交通等,是我們真正需要過上安全和有意義的生活所必需的,而提供這些服務的工人——不成比例高的女性、種族化、新移民和低收入者——是我們福祉的最根本貢獻者。然而,我們大多數人所清楚知道的,並沒有被為資本服務的政治階層所看到。因此,福特政府的緊急法令,在正確地將醫療服務指定為基本服務的同時,也宣佈「資本市場」是一項基本服務。在這種社會觀中,「發薪日貸款人」是必不可少的。這是未能區分賺錢與為人類需求服務是問題的核心。

當這一切結束後,從吸取這一流行病中的教訓內化,可以幫助進步活動家。他們應該配備能引起廣大公眾共鳴的彈藥:要求工人拯救我們所有人;工人應該得到公平的補償,以及不僅在他們的工作場所,而且在我們的社會、政治和經濟決策中都發揮核心作用。

注解 1. Leo Panitch and Donald Swartz, From Consent to Coercion: The Assault on Trade Union Freedoms, 3rd ed. (Garamond, 2008).

2. Health and Social Services Delivery Improvement Act, S.B.C. 2002, c. 2.

本文作者

Harry Glasbeek is a Professor Emeritus and Senior Scholar, Osgoode Hall Law School, York University. His latest books are Class Privilege: How law shelters shareholders and coddles capitalism (2017) and the follow-up, Capitalism: a crime story (2018) both published by Between the Lines, Toronto.

Eric Tucker teaches labour and employment law at Osgoode Hall Law School, York University.

閱讀英文原 socialistproject.ca